おすすめの本

幕末の田無・保谷について学びました

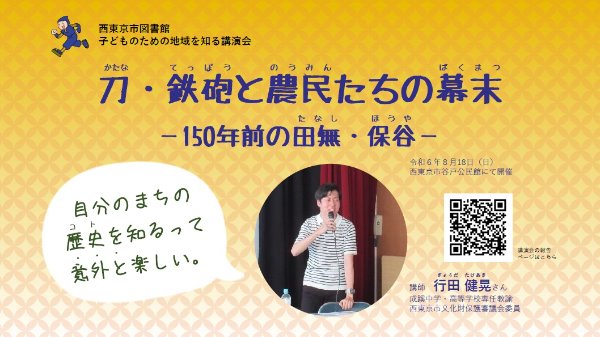

- 掲載日:2024年8月24日

動画配信中!

※上の画像を押すと動画をご覧いただけます(外部ページへリンク)

日時・場所

令和6年8月18日(日曜日)午後2時から4時まで

谷戸公民館 視聴覚室(2階)

講師の先生

行田健晃(ぎょうだ・たけあき)さん

成蹊中学・高等学校専任教諭 西東京市文化財保護審議会委員

▶講師の著作はこちら

「今までのイメージが、変わった」

夏休みも終わりに近づいた8月中旬、武蔵野市の中学校で教鞭をとる行田先生のもとに、小学生から大人まで幅広い年代の方々が集い、幕末の田無・保谷の歴史を学ぶ講演会が開催されました。

今年で6回目の開催となった「子どものための地域を知る講演会」。今回のテーマは刀と鉄砲です。

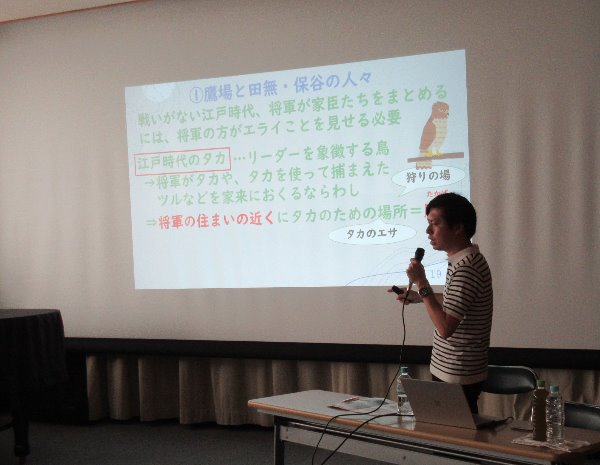

刀・鉄砲を切り口に、江戸時代の”幕末”という大きな潮流の中で、田無・保谷の農民らはどのようなことを考えて生きてきたのか、図書館に残る様々な古文書を読み解きながら、子どもたちにわかりやすく紹介されました。

現在の西東京市の歴史の中で、「刀」「鉄砲」といえば、撃剣家・並木綱五郎(田無の農民)や、田無農兵、西東京市文化財に指定されている幕末の洋式小銃(第49号)を連想する方もいるかもしれません。

行田先生は、分かりやすいたとえを用いながら、以下のようなテーマでおはなしされました。

- 士農工商の身分制度の中で、農民は本当に刀や鉄砲を持っていなかったのか?

- 江戸時代の長い期間の中で刀や鉄砲への認識がどのように変化してきたのか?

- 幕末の揺れ動く世情の中で、田無・保谷では刀や鉄砲がどのように使われたのか?

講演の最後で、「刀や鉄砲の使われ方は人々の『心』で決まる。古文書を通して昔の人々の『心』にせまることができるのが、歴史を学ぶ面白さだ」と仰っていたのが印象に残りました。

講演に参加した子どもたちから頂いた感想を一部紹介いたします♪

- 歴史は好きだったけど、こうやって学校で習うのとは少し違うことを知れたのが、なんだか楽しかった

- 刀狩りは、秀吉の時ですべて回収されたのだと思ったけど、そうではなかったと聞いて驚いた

- 幕末のことがよくわかった

- 分かりやすくて、おもしろくて、来てよかった!

- 今までのイメージが、変わった

子どものための地域を知る講演会について

西東京市図書館のイベントとして、平成29年度からコロナ禍の令和2~3年度を除き、今年度まで計6回開催してきました。子どもたちを対象に、西東京市の歴史についてわかりやすく楽しい講演を行っています。すべての講演会で、行田さんが講師を務めています。

- 「田無村の半兵衛さんと村人たちの世界」(平成29年度)(PDF:222KB)

- 「田の無い村と武士になった村長さん-江戸時代の田無・保谷-」(平成30年度)

- 「西東京市『水』飲み噺-江戸時代の田無・保谷と用水-」(令和元年度)

- 「農民とサムライのあいだ-江戸時代の暮らしと田無村名主・下田半兵衛-」(令和4年度)

- 「とびだせ 田無・保谷の村-江戸時代の生活とつながる人々-」(令和5年度)

お問い合わせ

西東京市中央図書館(042-465-0823)