「続・西東京市の自然地理」

2024年12月14日に開催した講演会「地形と地図を読む―ハザードマップへの応用―」の講師である原芳生さんが、講演会の内容をまとめてくださいました。

講演会に参加された方はもちろん、参加されていない方も分かりやすい内容になっていますので、自然地理や西東京市の地形に興味のある方はぜひご覧ください。

「西東京市の自然地理」-地図と地形を見ながらハザードマップの利用について考える-

講演者・文責 原 芳生(大正大学名誉教授/田無市史編纂調査員)

自然地理とは

前掲のテーマごとに西東京を知ろう「西東京の自然地理」にも掲載しましたが、自然環境の地域的な違い(地域の自然の特徴)を考えていくのが<自然地理>です。つまり自然現象と人間生活との関連を考えていくことは[自然地理学]の重要なテーマのひとつなのです。今回は西東京市の自然<地形>と地図に注目して、毎日の生活とどのように関わっているかをハザードマップとの関連で考えてみましょう。

地図・地形図とは

地図とは、地表面の状態を図に表現したものです。しかし、絶対に正確な(正しい)地図は有り得ません。ひとつには、立体である地表面は球面であり地図は平面であるため、球面は平面には絶対にならないので、正確には表わせません。さらに、描かれた地図を見る時点と、描くために調査した時点とは時間的にずれが生じているので、現状は変化している可能性があるためです。

地図に必要な要素とは、どのような図式(記号を使用し)、どれだけの縮尺(小さくする)にするか、そしてどのような図法で描いていくかということです。測量や現地調査を歩いてする時代から、飛行機を使った航空写真や航空レーザー測量をする時代になり、人工衛星が撮った宇宙からの写真(画像)も利用するようになりました。

地図に地形(地表面の形態)を表現する際には等高線を用いるのが一般的です(等高線式地形図という)。等高線とは、地理学や地形学の辞典風に説明すると、地形表現の代表的な手法で、地表面の高さの等しい点を連続的に連ねた曲線を等高線・コンターまたは水平曲線といいます。地形(や高低)を表現するには、等高線による表現が最も基本的かつ科学的であり、大・中縮尺図では広く用いられています。この方法は、立体である地形を設計図のように表現するために使われます。等高線は決して交わることなく、各等高線の間隔が示す粗密の程度から傾斜の緩急を読み取る事ができます。

◇地理院地図とは

「地理院地図」とは、誰でも自由にオンライン上から閲覧することができる地形図です。それを作製している国土交通省国土地理院の地理院地図パンフレットによれば、国土地理院が捉えた日本の国土の様子を発信するウェブ地図で、正確な日本の姿を表す地図です。勿論、以前のように紙媒体の地形図も作成されています。国土地理院(第二次世界大戦以前は陸軍陸地測量部)の作成した地図は、日本の地図の基本となるものです。地理院地図は、陰影起伏図、色別標高図、土地条件図等のいろいろな表現の仕方の地図を、自由に好きな場所を図化していくことができる利用価値の高い地図のソフトです。

地理院地図の特長 を<国土地理院 地理院地図パンフレット>から一部転載すると以下のようです

- (2)緯度・経度に加え、標高が分かる。断面図作成機能で避難経路の傾斜を確認できる色別標高図作成機能で0m地帯等の地元の詳細な高低差がわかる

- (3)防災地理情報が載っている! 明治期の低湿地データ等の災害リスク情報を含む防災に役立つ多数の地図や写真が見られる「自然災害伝承碑情報」が見られる

- (4)地域の防災力強化に有効な情報がある! 地元の指定緊急避難場所がわかる道の 駅等の防災面で有効な施設情報がわかる

- (5)被災前後の写真を比較できる! 2画面表示で被災状況が視覚的にわかる

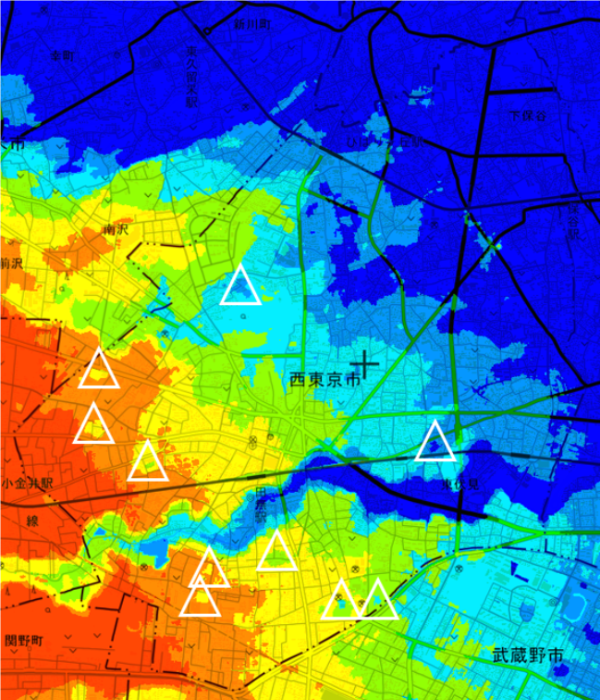

そして、いろいろな地図を自分で脚色して作成することができます。後の図3や図4の右側の図がその地理院地図の例です。下の図1は筆者が地理院地図から作成した、西東京市の2m毎の色別標高図(2m毎の高さの違いを色別に示した図)です。そのほかに、いろいろな目的に応じた図を自分で作成できるようになっています。地理院地図のホームページのアドレスは本文末の資料・参考文献に示してあります。自分なりの色別標高図を地理院地図で作製すると、図1のように後で述べる凹地がわかりやすくなります。

*白い三角形は、この図に表現された凹地を示す<低い土地の色>になっている

図1 地理院地図で作製した西東京市色別標高図(2m毎)

◇今昔マップとは

今昔マップは、ウェブサイト上で、全国59地域について明治期以降の新旧の地形図を切り替えながら表示できるオンライン地図ソフトで、埼玉大学の谷教授が開発した自由に使用できるソフトです。「今昔」の読み方は「こんじゃく」です。収録した旧版地形図は、4,847枚にのぼります。古い地形図を見ると、西東京市のように都市化されて改変されてしまう前の地表面の状態がわかります。このウェブサイトのアドレスも、資料・参考文献に示してあります。なお、西東京市域の古い地形図の一部は、西東京市の中央図書館でも閲覧できます。

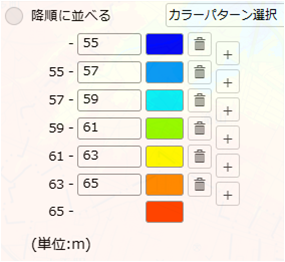

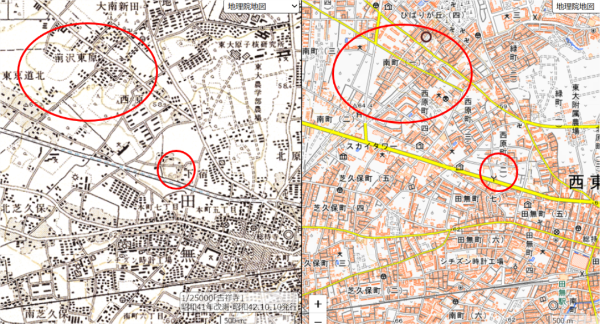

図3A、Bの2枚並んだ地形図は全く同じ範囲を示しており、右側が現在の地理院地図の画像です。左側の過去の地形図は、場所によって異なりますが、明治から複数の時代の地形図(国土地理院以前の陸地測量部時代のものも含む)を対比して見ることができます。時代によって、地形図の記号は違う場合もあることは注意しなければいけません。

ハザードマップを見るために

ハザードマップについては、前編(前回のテーマごとに西東京を知ろう)の「西東京市の自然地理」で説明してあります。西東京市役所は、ここのところ毎年のように「西東京市浸水ハザードマップ(浸水予想区域図・土砂災害ハザードマップ)」を改訂していて、令和7年3月現在で、令和6年11月に改訂されたものが公表されています。資料・参考文献に記載したウェブサイトのアドレスから閲覧することができますし、紙媒体のものを市役所でもらうこともできます。その見方や利用の仕方はその中に説明されています。

◇西東京の地形

西東京市の地形的な特徴についても前編の「西東京市の自然地理」で説明してあります。市の全域はいわゆる武蔵野台地に拡がっています。凡そ10万年前頃から多摩川が運んできた砂礫が扇状地を形成してできた平地で、その上に箱根や富士山が噴火した際の火山灰が数m降り積もった台地です。市域は大雑把に言えば南西から北東方向に緩やかに傾斜していて、市内でも約20mの高低差があります。しかし市域南部の石神井川周辺は、川に沿って高いところで比高10m近い崖のある広い谷が形成されています。

それ以外にも、ほぼ平坦そうに見える台地であっても、数m程度の小さい起伏はあります。それらは、台地の上を流れている(た)小河川が形成した浅い谷の地形であったり、武蔵野台地ではよく見られる、地下水との関連で形成された凹地・窪地である少し低くなった場所も存在します。そのような「クボ」に関する呼称・地名には、ダイダラ坊の足跡、マッパ、シマッポ、シラシクボなど地域によっていろいろな呼び名があります。市内にも、芝久保など地域名が存在しています。

そのような周囲より少し低くなっている場所は、前の報告「西東京市の自然地理」の図「地形と浸水域予想の関係」でも示されていますが、これは田無市史や保谷市史に描かれた地域を参照しました。図1では、色別標高図で判読された凹地を白い△印で表現しました。

◇地形図とハザードマップ

地形図において凹地は下記(図2)のような記号で表現されます。今昔マップなどで古い地形図を見ると、凹地の記号がわかりやすいです。

左:閉じた等高線の内側にケバ

右:閉じた等高線に矢印

図2 地形の凹地の記号(地理院地図の記号解説より)

下の2図は、上の左の地形図の赤丸部分を拡大

閉じた等高線にケバで凹地を表現

図3A 今昔マップで明らかになる西原町付近の凹地(左図は昭和42年発行の1:25,000地形図)

下の2図は、上の左の地形図の赤丸部分を拡大

閉じた等高線に矢印で凹地を表現

図3B 今昔マップで明らかになる田無町付近の凹地(左図は昭和42年発行の1:20,000地形図)

図3A、図3Bの右側赤丸部分

予想される浸水深が最大で1.0~2.0m未満と表示されている。

図4 ハザードマップでの西原町の消防署付近の表現(令和5年度版西東京市浸水ハザードマップによる)

写真1 図3A・Bの右側赤丸部分の凹地の道路の傾斜(坂道)

以上のように、各種の地図から詳細な地形の違いや、それによって生ずるハザードマップでの浸水域がわかってきます。今昔マップを使えば本来の地形がどうであったか、現在の地形図に対比させてみることができます。古い地形図の等高線の記号で、図2に示したように閉じた等高線にケバが内側に付けられていたり(図3A)、矢印が描かれていたりする(図3B)ことで凹地が判明します。細かい間隔の色別標高図の色の違いで低い土地を見つけることができます。それらのような低い土地が、浸水ハザードマップでは、図4に示したように浸水深が周囲と比べて深くなると予想される区域(浸水ハザードマップで黄緑色や水色の箇所)と一致することが多くみられます。

さらに歩いていても注意しないと気が付きそうにない微妙な起伏(窪み)もあります。しかし、地図類を見なくても、歩いているとわかるとても緩やかな坂、あるいは塀や路肩の土盛りの造作<写真1>などを見ると、気がつくことがあります。そのような低い箇所が、ハザードマップには浸水が発生する区域(マップで色の付いている箇所)として示されていることを理解することができます。

しかし、地形条件だけで浸水の度合い(浸水の深さ)が決まるわけではなく、その場所の下水等の排水路等の状況によっても異なってきます。また、雨が降っても必ず水が溜まるというわけではなく、その可能性は雨の降り方にも大きく左右されます。なお、マップの色分けは、大雨の時にどれくらいの浸水が発生する可能性があるかを示すもので、色の違いでその予想される深さ(浸水深)が示されています。

自然地理<地形や地図を利用する>の有用性

前編の「西東京市の自然地理」最後にも書きましたが、普段から身の廻りの自然地理(地形や気候など)に注意しておくと、季節の移り変わりを感じたり、各種の自然災害に対応することができるようになります。「ぶらタモリ」のように、つねに周囲の環境を気にすることが大事ではないでしょうか。それは自分の住んでいる地域の自然地理をよく知ることであり、生活に潤いを与えてくれると思います。

資料・参考文献

◎書籍

- 『東京をまなぶ』東京学芸大学地理学会シリーズⅡ 第4巻,上野和彦・小俣利男編,古今書院,2020

- 「武蔵野の地形と野水-小平市・西東京市付近の浅い凹地と窪地について-」東海林隆夫,『多摩のあゆみ111号』,たましん歴史・美術館歴史資料室編,p.64~73,2003

- 『東京都保谷市「新川窪地」の成因に関する考察』坂本かおり,『駿台史学98号』,p.95~106,1996

◎インターネットから閲覧可能資料

- 「西東京市浸水ハザードマップ令和6年版」 西東京市危機管理課

- 『保谷市史通史編2』,1988

- 『田無市史通史編第3巻』,1995

- 「地理院地図」国土交通省国土地理院 >地理院地図を見る

- 「今昔マップ」

講演会詳細

西東京市図書館 縁講演会「地形と地図を読む―ハザードマップへの応用―」

日時:令和6年12月14日(土曜日)午後2時から4時

場所:田無公民館 視聴覚室

講師:原芳生(はら・よしお)さん(講師の関係著作一覧)

(大正大学名誉教授/田無市史編纂調査員)

講演会当日の様子はこちらからご覧いただけます。