「西東京市の自然地理」

2023年9月2日に開催した講演会「西東京市の自然地理―都市水害とヒートアイランド―」の講師である原芳生さんが、講演会中に特に伝えたかったこと、充分に伝えきれなかったことをまとめてくださいました。

「西東京市の自然地理」

講演者・文責 原 芳生(大正大学名誉教授/田無市史編纂調査員)

自然地理とは

自然環境の地域的な違い(地域の自然の特徴)を考えていくのが[自然地理]です。つまり自然現象と人間生活との関連を考えていくことは[地理学]の重要なテーマのひとつなのです。西東京市の自然を気候と地形に注目して、毎日の生活とどのように関わっているかを考えてみましょう。

ヒートアイランド現象

はじめに、大気環境「気候」と生活との関わりについて考えてみます。『ヒートアイランド現象』とは、環境省の定義によれば「都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象」であり、近年、都市に特有の環境問題として注目されています。熱によって大気が汚染(熱汚染という)されていると捉えています。

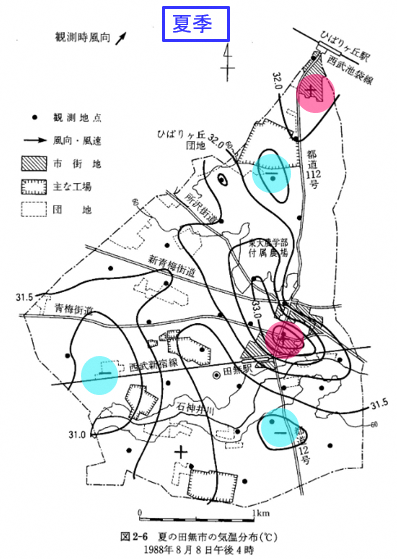

1988年に旧田無市市域内の25地点で、季節ごとに一昼夜の気温の観測を四季を通じて行った結果により、田無駅周辺を中心とした高温域が存在し、ヒートアイランド現象が発生していることを確認できました。高温域と低温域の差であるヒートアイランド強度は3~4℃あると観測できました。一例を示すと、旧田無市域内の気温の分布を表した下の図中の赤色で示した+記号の地域は高温域の中心で、青色で示した-記号の地域は低温域の中心です。(田無市史3巻通史編には他の例も示してあります。)

1998年8月8日16:00に観測された田無市の気温分布(田無市史:通史編第3巻)

ヒートアイランド現象は大小さまざまな規模で発生することが確認されています。田無市という範囲(スケール)で考えてみても、団地建設後7年目の1966年(昭和41年)12月に、ひばりヶ丘団地で2~3℃の温度差があるヒートアイランド現象が観測されています。さらにより詳細な観測では、新青梅街道の北原交差点付近は、特に高温域になりがちでした。反対に田無市域全体も大都市東京のヒートアイランド現象の中にあることがわかりました。例えば観測期間中の1988年2月20日17:00において、市域は都心よりも2℃以上低い気温でした(都心を中心としたヒートアイランド現象が発生していた)。

筆者も含めたグループが、1983年に多摩地域の立川(15万)・府中(19万)・東村山(12万)・秋川(4万)・福生(5万)の各市で観測調査した結果によれば、1~3℃の温度差のヒートアイランド現象が各市で発生していました。このようにヒートアイランド現象はどのような規模の都市でも発生しており田無だけに限ったことではありません。現在の人口が約20万人の西東京市では、平均的な数値で考えると5~6℃の温度差のヒートアイランド現象が発生してもおかしくはないと考えられます。但し、都市の構造が変わってきているので、筆者が観測した1998年当時と同じような温度分布になるとは予想できません。

ヒートアイランド現象が発生する原因は、人間が創り出すあらゆる熱と、都市の構造(地表面の被覆を人工物に変えてしまったことと立体的な構造物を建造したこと)にあると考えられています。故にその現象を弱めるためには、自然の緑・風・水を多く都市に取り入れることが必要であるといわれています。西東京市でヒートアイランド現象(熱汚染)を弱めるには、それらを多く取り入れることを心がける必要があるわけです。東京の都心でも明治神宮や新宿御苑、皇居などの大規模緑地は、緑地内の冷たい空気が周囲の気温を下げる「冷気の滲み出し効果」を発生させています。また、湾岸や隅田川沿いの水面の近くは気温が低くなる傾向にあり、東京湾からの海風は気温を下げる効果があることが判明しています。

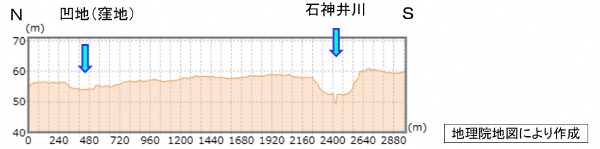

ハザードマップ

次に気候(雨の降り方)とも関係しますが、「地形」が大きく関わる水害に対処するためのハザードマップについて考えてみます。はじめに、西東京市の地形を簡単に説明すると、その全域がいわゆる武蔵野台地に拡がっています。これは凡そ10万年前頃から多摩川が運んできた砂礫が扇状地を形成してできた平地で、その上に箱根や富士山が噴火した際の火山灰が降り積もった台地です。市域は水平に見えても緩やかに傾斜していて、市内でも約20mの高低差があり、南西部の芝久保3丁目付近の標高67mを最高地点として、北東方向に緩やかに傾斜して、標高46.7mの下保谷3丁目付近の最低地点に下がっています。しかし市域南部の石神井川周辺は、川に沿って高いところで比高10m近い崖のある広い谷が形成されています。それ以外にも、ほぼ平坦そうに見える台地であっても数m程度の小さい起伏はあります。それらは、台地の上を流れている(た)小河川が形成した浅い谷の地形だったり、武蔵野台地ではよく見られる、地下水との関連で形成された凹地(窪地)である少し低くなった場所も存在します。

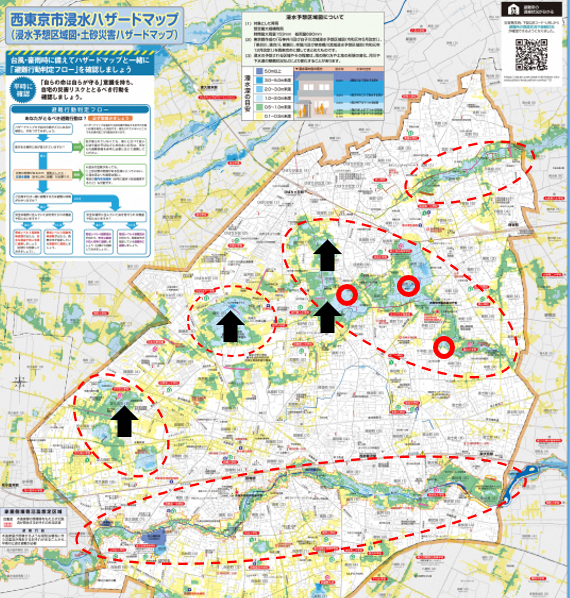

西東京市役所が令和5年に改訂した西東京市浸水ハザーマップと、田無市史並びに保谷市史により作成。

地形と浸水域予想の関系

西東京市南北地形断面図

そのような場所が、図に示したように浸水深が周囲と比べて深くなると予想される区域(浸水ハザードマップで黄緑色や水色の箇所)と一致することが多くみられます。さらに歩いていても注意しないと気付きそうにないもっと小さな起伏(へこみ)もあり、そのような低い箇所でもハザードマップには浸水が発生する区域(マップで色の付いている箇所)として示されていることがあります。また、その場所の下水等の排水路の具合によって、予想浸水深が示される場所も発生します。但し、このような場所でも雨が降って必ず水が溜まるというわけではなく、その可能性は雨の振り方に大きく左右されます。なお、マップの色分けは、大雨の時にどれくらいの浸水が発生する可能性があるかを示すもので、色の違いによってその予想される深さ(浸水深)は異なって示されています。

西東京市も含め、東京では江戸時代から水害が発生していましたが、近代の東京の都市水害は低地の水害(下町水害)から台地の水害(山手水害)へと変化していきました。1958年の狩野川台風による水害以降、東京では台地での水害(台地を流れる中小河川の氾濫)が多くなってきました。これは、都市の発達と水害対策の進展によることが大きく関わってきています。下町水害は堤防の強化などの対策がとられ減少しました。反対に東京の発展が台地へと拡がり畑地や森林であったところがどんどん都市化され、不透水面(建造物や舗装道路などに覆われて水が染み込みにくくなってきている地面)が拡がってきたことによって台地で、水害が多くなってきました。本来、降ってきた雨はまず地面に染み込んでいきますが、不透水面では染み込まずそのまま地表面を流れ、排水溝から下水管、そして河川に流れ込みます。そのような排水設備が充分に準備されていなければ地表面に溜まったり排水路となる河川に大量に流れ込み、河川が溢水し内水氾濫を起こすことになります。西東京市においても狩野川台風の際に多くの床上浸水などが発生しました。その後も豪雨があると水害は発生するようになりました。

下保谷の白子川支流の上流部で暗渠化された河川(2024年撮影)

既に西東京市内でも石神井川などは河川の幅を拡げて深くしたり、或いは河道を直線化したりして多くの水を早く流すように改修してきています。さらに遊水池や調節池などを造って、一時的に増水した河川水を避難させる洪水対策をしています。他にも目には見えていませんが、地下に放水路や貯水池なども形成しています。このような対策で水害は減ってきていますが、近年の地球温暖化の影響で、ゲリラ豪雨などの激しい降雨が強度を増しながら増加し、現在の状態での水害対策が不充分になってきていることが心配されています。

西東京市では多くの小河川が暗渠化されていますが、それらの河川も強度の降水があれば拝水能力を超え、暗渠の蓋が破壊され溢水する可能性もあり、そのため写真のように注意の看板が設置されています。

自然地理の有用性

普段から身の廻りの自然地理(地形や気候など)に注意しておくと、小さな季節の移り変わりに気付くのはもちろんですし、各種の自然災害の対策にもなると思われます。「ぶらタモリ」のように、普段から周囲の環境に注意しながら歩くことが大事ではないでしょうか。それは自分の住んでいる地域をよく知ることになり、いろいろな面で生活に潤いを与えてくれると思います。

資料・参考文献

◎書籍

- 『東京をまなぶ』東京学芸大学地理学会シリーズⅡ 第4巻,上野和彦・小俣利男編,古今書院,2020

- 「住宅団地における夜間の気温分布について」 田宮兵衛,地理学評論,41巻11号,p.695~703,1968

- 「市史研究6 田無市気候調査中間報告」 原 芳生,田無の歴史1,p.65~77,田無市史編さん室,1989

◎インターネットから閲覧可能資料

- 「西東京市浸水ハザードマップ令和5年版」 西東京市危機管理課

- 『保谷市史通史編2』,1988

- 『田無市史通史編第3巻』,1995

講演会詳細

西東京市図書館 縁講演会「西東京市の自然地理―都市水害とヒートアイランド―」

日時:令和5年9月2日(土曜日)午後2時から4時

場所:柳沢公民館 視聴覚室

講師:原芳生(はら・よしお)さん(講師の関係著作一覧)

(大正大学名誉教授/田無市史編纂調査員)

講演会当日の様子はこちらからご覧いただけます。